Réindustrialisation, la voie (très) étroite

Proche-Orient : barbarie et guerre sans fin, dans l’indifférence du monde

28 avril 2025

B. Retailleau, le ministre qui ne croit pas aux valeurs de la République

26 mai 2025Lorsque D. Trump a annoncé sa volonté d’augmenter les droits de douane applicables aux importations en provenance de quasiment tous les partenaires commerciaux des États-Unis, le monde entier s’est interrogé sur ses motivations. Outre la volonté de contraindre les pays à signer des accords commerciaux plus favorables aux exportations américaines pour rééquilibrer la balance commerciale des États-Unis, outre l’objectif d’augmenter les ressources publiques, D. Trump, comme pendant son premier mandat, a indiqué souhaiter mettre fin à la désindustrialisation. « Les emplois et les usines reviendront en force dans notre pays » a-t-il déclaré. Il répondait ainsi à un espoir vivace dans les anciens états industriels du nord, Michigan, Pennsylvanie, Ohio, où la mondialisation des échanges a entraîné le déclin des activités et un sentiment d’injustice et d’abandon. Avec une industrie manufacturière passée de 23 à 10 % du PIB de 1970 à aujourd’hui et qui emploie désormais moins de 10 % de la population active, les États-Unis sont dans une situation très proche de la France. Celle-ci a connu également une forte désindustrialisation : la part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée a été divisée par 2 en 55 ans, moins de 10 % du PIB aujourd’hui, les emplois en ce secteur suivant une pente parallèle. Cette désindustrialisation a été plus prononcée que celle d’autres pays européens : en moyenne, la production de biens représente dans l’UE 15 % de la valeur ajoutée, davantage en Allemagne et dans les pays de l’est européen.

Les économistes ont tous souligné que les perspectives de réindustrialisation rapide des États-Unis étaient illusoires et, surtout, que le retour en arrière espéré était impossible : l’industrie tend aujourd’hui à se passer de plus en plus de main d’œuvre et il faut faire une croix sur les cohortes d’emplois ouvriers d’autrefois. L’ouvrage de R. Lawrence (Behind the curve, Can manufacturing still provide inclusive growth ? ») démontre que les emplois manufacturiers ne peuvent que baisser tendanciellement : le progrès technologique réduit les temps de fabrication, la productivité augmente, les prix baissent, l’emploi diminue. Les délocalisations accentuent ce phénomène mais la courbe est vouée à s’infléchir vers le bas. R. Lawrence le dit drôlement : chercher à diminuer le solde commercial pour récupérer des emplois revient à monter un escalator qui descend. L’on ne récupèrera pas les emplois perdus.

Pourtant, la France, qui rêve depuis 15 ans de réindustrialisation, cède sans doute aux mêmes illusions que l’Amérique, espérant un retour des usines et des emplois. En 2019, le gouvernement fixait l’objectif en 2035 d’une part à 15 % de l’industrie dans le produit intérieur brut. Certains pensaient alors possible l’effacement du déficit commercial de biens.

Il existe aujourd’hui un consensus pour réindustrialiser, tant le choc de la désindustrialisation a été néfaste. Mais il serait temps de reconnaître l’échec des mesures prises depuis une quinzaine d’années, d’en identifier les causes et de définir une autre politique. Pour autant, même si les objectifs et les méthodes étaient corrigés, l’ampleur du défi à relever est très lourd, sans nul doute trop pour la France mais probablement aussi au niveau européen.

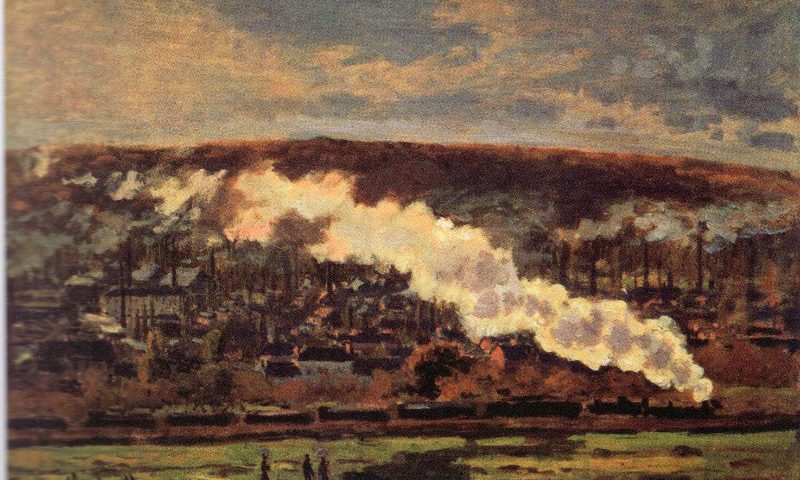

Les chocs de la désindustrialisation

L’on connaît les causes de la désindustrialisation : les biens fabriqués dans les pays émergents ont pris une place croissante dans le commerce mondial ; les chaines de fabrication des produits ont été fragmentées entre pays pour des raisons financières ; en France, l’industrie automobile a massivement délocalisé sa production dans les années 2000. Les conséquences en ont été économiques, sociales et territoriales : recul prononcé des parts de marché françaises dans les exportations mondiales de biens, passées de 5 % au début des années 2000 à 2,7 % en 2023 ; apparition en 2007 d’un déficit de la balance commerciale de biens hors énergie et matériel militaire (-14 Mds), déficit qui atteint -54 Mds en 2023 ; perte des effets d’entrainement liés à la forte productivité industrielle sur le reste de l’économie ; perte d’emplois de qualification moyenne ou faible mais correctement rémunérés ; déclin de régions industrielles où la disparition des usines se répercute sur l’ensemble de l’activité, sous-traitance ou commerces ; accentuation des inégalités territoriales et impact sur la cohésion nationale, avec l’augmentation du vote Rassemblement national et l’opposition entre métropoles vouées au tertiaire supérieur et les territoires qui se vivent comme relégués…

L’ouvrage du CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales) L’économie mondiale en 2021 notait, évoquant les travaux d’économistes qui ont étudié, aux États-Unis, les conséquences de la désindustrialisation, que les vieilles régions industrielles ont connu des baisses de niveaux de vie affectant en particulier les salariés les moins qualifiés, une mortalité accrue des jeunes adultes, une forte augmentation de l’inactivité même aux âges actifs, une hausse de la part des enfants vivant sous le seuil de pauvreté et, enfin, une augmentation du vote populiste en faveur de D. Trump. En France, des travaux identiques (Les politiques industrielles en France, V. Asselinoux, 2020) ont montré l’importance de la désindustrialisation dans la montée du sentiment d’injustice. L’opinion publique comme les élus ont désormais la conviction qu’une économie sans industrie forte n’est pas suffisamment solide et équilibrée.

Plans de réindustrialisation : pas de résultats

Programmes d’investissements d’avenir (PIA) mobilisés dans le plan États généraux de l’industrie de 2010 et poursuivis ensuite, , plan Nouvelle France industrielle de 2013, plan Industries du futur de 2014 puis plan France 2030 de 2021 ; Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de 2014 (CICE) baissant les charges sociales des entreprises ; choix, après 2017, de diminuer la fiscalité des entreprises, en premier lieu le taux de l’impôt sur les sociétés ; plan Pacte productif de 2019 avec baisse des impôts de production et lancement des sites « territoires d’industrie » ; plans plus sectoriels, tels les plans pour l’aéronautique, la microélectronique ou le plan batteries de 2018 (intégré ensuite dans le plan France 2030), plan de relance de 2020, enfin Plan France 2030, qui entendait encourager l’innovation « de rupture », autant de démarches chaque fois présentées par les pouvoirs publics comme l’étape décisive d’une indispensable réindustrialisation.

Dans son rapport de novembre 2024 (Dix ans de politiques publiques en faveur de l’industrie), la Cour des comptes rappelle que les aides aux entreprises industrielles ont représenté en moyenne annuelle, y compris les interventions en fonds propres, 21,7 Mds de 2012 à 2019, portées à 34,8 Mds de 2020 à 2022, dont environ 50 % d’aides fiscales et sociales. La Cour ne manque pas de souligner toutefois que la part de l’industrie dans l’ensemble des aides fiscales et sociales aux entreprises reste limitée, allant, de 2012 à 2022, de 11 à 14 % : si l’on met à part le Crédit impôt recherche, qui bénéficie majoritairement à l’industrie, la politique d’allègement des charges initiée par le rapport Gallois de 2012 (Pacte pour la compétitivité de l’industrie française) et amplifiée par les allègements fiscaux depuis 2018 n’a pas été vraiment sélective. Toutefois, la part des entreprises industrielles dans les transferts budgétaires directs de l’État a augmenté dans les années récentes, soutien aux énergies renouvelables et plan de soutien à certains secteurs, ainsi l’industrie aéronautique et les semi-conducteurs.

Les résultats attendus ne sont pas là : le poids de l’industrie manufacturière dans le PIB s’est stabilisé de 2010 à 2020 aux alentours de 10 %, il est revenu à ce niveau en 2023 mais a baissé en 2024 à 9,2 %. L’emploi dans ce secteur a légèrement progressé en 2018 puis en 2022 mais de manière peu significative. Le déficit commercial de biens hors énergie a plutôt eu tendance à s’alourdir après 2012.

Il existe des facteurs objectifs qui peuvent expliquer cet insuccès. Un article de Patrick Artus les énumérait sèchement dans un article du journal Le Monde de décembre 2023 (Malgré le triomphalisme affiché, réindustrialiser la France ne sera pas si facile) : outre bien évidemment le niveau des coûts de production qui empêche, hors quelques exceptions, la relocalisation des usines, la France n’est forte dans aucune des industries nécessaires à la rénovation énergétique (fabrication d’éoliennes, de panneaux solaires ou de batteries électriques) ; elle n’a pas de marge de manœuvre budgétaire : même en tenant compte de la différence de taille des économies, l’effort en faveur de l’industrie est trois fois plus important aux Etats-Unis depuis les mesures prises par J. Biden (Inflation Reduction Act et Chips Act), sachant cependant, il est vrai, qu’un certain flou entoure aujourd’hui le devenir de certaines de ces mesures ; la croissance potentielle française est faible, si l’on se fonde sur l’évolution récente de la productivité, qui n’a pas rattrapé le rythme d’avant COVID, et sur les perspectives d’évolution de la population active ; enfin, les compétences de la population sont insuffisantes et l’on craint l’aggravation du déficit d’ingénieurs et de techniciens dans les années à venir.

D’autres études mettent l’accent sur les faiblesses de l’innovation : selon une étude de l’OFCE (Le tissu productif français, 2022) l’enquête communautaire en ce domaine place la France au 12e rang en Europe, en dessous de la moyenne européenne, que ce soit dans les services ou les activités manufacturières. Le « laboratoire d’idées » La Fabrique de l’industrie a recensé fin 2023 les brevets déposés par les pays européens dans 12 domaines technologiques « de rupture » (ainsi, hydrogène pour les transports, batteries électriques, photovoltaïque, acier bas carbone, recyclage du plastique, nanoélectronique, éoliennes en mer, informatique quantique…). Les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont dominants dans les 12 domaines, l’Union est au premier rang dans 4 domaines grâce à l’Allemagne, la France ne joue pas de rôle significatif.

Définir une stratégie rigoureuse, centrée sur des priorités sélectives

La multiplication des plans et des déclarations des pouvoirs publics sur la revitalisation de l’industrie a créé, dans l’opinion publique, une sorte de brouillard : les intentions sont martelées, un plan succède à un autre, les résultats partiels présentés témoignaient toujours, jusqu’à récemment, de la marche vers un horizon d’ouvertures d’usines et d’augmentation des emplois (moins aujourd’hui) mais la multiplicité des interventions gêne le bilan.

Celui-ci existe néanmoins. Même si, dans tel ou tel domaine, la Cour des comptes souligne les efforts faits (augmentation récente des aides à la décarbonation des entreprises), voire les réussites (« Plan Nano 2022 »), le jugement d’ensemble est sévère : la Cour met en cause l’efficacité insuffisante de certains outils, notamment les aides à la recherche, qui devraient être mieux ajustées, ou les PIA, détournés souvent des investissements d’avenir ; elle regrette la multiplicité de plans qui ne dessinent pas un projet de long terme ; elle incrimine le ciblage insuffisant des aides, au premier chef des aides fiscales et sociales mais aussi des soutiens financiers, évoquant notamment le « saupoudrage » du plan France 2030. Il manque, dit-elle, une véritable stratégie industrielle, des priorités stables, des objectifs clairs. Évoquant les priorités du rapport Draghi, elle suggère de recentrer les actions sur les points faibles de la France, le numérique et l’automatisation et la décarbonation de l’industrie, en les accompagnant de politiques transversales de formation plus énergiques. Elle demande aussi une évaluation plus rigoureuse des résultats obtenus.

De nombreux experts plaident en ce sens, qui insistent sur la nécessité d’afficher des choix plus sélectifs et, en particulier, de centrer la politique industrielle sur la transformation de l’appareil productif imposé par la transition énergétique, ce qui justifierait pleinement l’action.

Ainsi, le Policy brief de l’OFCE cité ci-dessus souligne que les indicateurs moyens ou médiocres du pays sur la numérisation des processus de production ou sur le pourcentage de la production verte dans l’industrie manufacturière doivent conduire à concentrer les efforts en ces domaines, loin d’une logique de rattrapage industriel tous azimuts. « Nous pensons que pour assurer la résilience, il faut surtout se préparer à relever les défis futurs qui sont climatiques, énergétiques et technologiques. (…) Tout le tissu productif ne relève pas des industries énergétiques ou liées au climat ni de l’économie numérique, mais, des secteurs de la restauration au bâtiment, toutes les entreprises seront impactées par ces deux tendances structurelles ».

Le CEPII a la même approche (cf. notamment l’article de 2022 Réindustrialiser, pourquoi faire ? et l’interview de l’auteur de l’article, V. Vicard, dans une parution de l’Institut d’avant-garde, cercle de réflexion sur l’économie, en mai 2024) : même si le développement de l’emploi industriel peut aider des territoires dépeuplés, la réindustrialisation ne doit pas être conduite au nom de l’emploi. L’emploi industriel manufacturier est limité (aujourd’hui 2,8 millions) et, s’il peut s’accroître sans doute à moyen terme de quelques centaines de milliers d’actifs, ce n’est pas cette augmentation qui ramènera le plein emploi ; l’objectif principal n’est pas non plus l’effacement du solde commercial, même si le développement des exportations serait bienvenu, tout comme un rééquilibrage des soldes entre l’Europe du nord et les pays déficitaires ; l’ampleur du déficit commercial doit en tout état de cause être relativisé, compte tenu du déficit plus réduit de la balance courante, et les productions parties ne reviendront pas, même si, dans le secteur automobile, la transition vers l’électrique peut faciliter des relocalisations ; certes, sur les produits stratégiques, la lutte contre la dépendance représente un enjeu, à condition de limiter les relocalisations aux cas où aucune solution alternative (diversification des fournisseurs, constitution de stocks) n’est envisageable. L’enjeu essentiel de la réindustrialisation est la transformation de l’industrie elle-même (décarbonation de la production) et la fourniture de biens (véhicules électriques, matériaux isolants…) nécessaires à la transition énergétique. Ce choix est d’ailleurs promu dans le Plan France 2030. A cet objectif s’ajouteraient sans doute aujourd’hui, pour des raisons de souveraineté, le développement d’industries numériques et de défense propres.

Des obstacles difficilement surmontables

L’opinion publique n’est pas prête à de tels changements : une enquête de BPI France de mai 2024 sur les attentes des Français sur la réindustrialisation montre que les motifs qui leur font soutenir une politique industrielle recouvrent moins la souveraineté stratégique ou la croissance économique que l’emploi, exactement comme au Michigan ou en Pennsylvanie. Pour la grande majorité des Français (72 %), réindustrialiser, c’est relocaliser les sites de production partis à l’étranger. 15 % des Français seulement rapprochent réindustrialisation et transition environnementale.

Sans doute les pouvoirs publics portent-ils une part de responsabilité dans cette approche : l’État publie un « Baromètre industriel » qui ne mesure que les ouvertures, extensions, fermetures et réduction de sites industriels, comme si seul comptait l’aspect quantitatif. La politique des « Territoires d’industrie » est également en cause, qui entend soutenir des sites choisis dans les territoires ruraux et petites villes, sachant, au demeurant que le bilan établi par la Cour des comptes sur la période 2018-2023 interpelle : son évaluation montre que, sur la période, ces territoires ont concentré 44 % des créations d’emploi industriels et 71 % des destructions. Le retour aux années 80 est décidément une illusion…

Deuxième obstacle, les pouvoirs publics n’affichent pas clairement le caractère prioritaire de l’objectif de lutte contre le dérèglement climatique : certes, la loi récente du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a adopté des mesures ouvrant l’épargne publique au financement des projets bas carbone, créé un crédit d’impôts pour inciter à investir dans les ENR, renforcé la prise en compte des critères environnementaux dans la commande publique, conditionné l’attribution d’aides publiques aux entreprises à l’établissement d’un bilan d’émissions de GES, toutes mesures utiles. Elle a également accéléré et simplifié les procédures d’implantation d’usines, ce qui est plus discutable. Mais l’État n’a pas affiché son intention d’intégrer prioritairement les mesures de transition énergétique et en faveur du climat dans la politique de réindustrialisation : il parle d’investissements de rupture ou d’innovation, peu du calendrier de décarbonation obligatoire des industries. Il n’a pas établi une programmation des moyens à y consacrer sur la durée ni le partage entre l’argent public, celui des entreprises et la charge de la population ; il n’aborde pas les conséquences que ces changements auront sur la vie des personnes, emploi, mobilité, pouvoir d’achat, consommation, notamment après l’institution d’une taxe carbone aux frontières. La population, là aussi, n’est pas préparée. L’économiste du CEPII Vincent Vicard propose d’établir une « revue stratégique nationale » fixant les secteurs prioritaires de réindustrialisation et les moyens qui leur seront consacrés sur le long terme : c’est insister sur l’importance du rôle de planificateur que l’État n’assume pas aujourd’hui.

Troisième difficulté, c’est l’Europe, plutôt que les pays, qui devrait définir et financer la politique industrielle en faveur de la transition énergétique ou des autres domaines communs qui s’imposeraient pour des questions de souveraineté. L’ampleur des investissements nécessaires comme la nécessité d’une cohésion européenne évitant la concurrence entre pays justifieraient cette évolution.

Aujourd’hui, l’Europe a certes progressé : elle a financé la relance après la crise et elle autorise les États à financer les PIIEC (projets importants d’intérêt européen commun) qui interviennent dans des domaines industriels d’avenir et peuvent bénéficier d’aides d’État supérieures à celles traditionnellement autorisées. Toutefois, le financement par les États fragmente l’effort et creuse les inégalités. Nombre de pays plaident pour un nouvel emprunt pris en charge par l’Union (il est question de 800 Mds) afin de dynamiser la politique industrielle et de la rendre plus équitable. Il s’agirait, d’une transformation capitale : l’Europe assumerait l’ambition de devenir un ensemble plus unifié, de développer ses échanges intérieurs, de conduire des politiques d’adaptation nécessaires à son avenir. Mais, malgré les exhortations en ce sens du récent rapport Draghi, l’Europe reste timorée en ce domaine et certains pays refusent cette perspective.

L’Europe devrait pourtant mesurer le retard qu’elle a accumulé par rapport aux pays qui dominent la planète. Elle a certes adopté des textes qui tendent à lui assurer une meilleure autonomie stratégique, tel le règlement sur les matières premières critiques, qui fixe des objectifs d’extraction, de transformation et de recyclage locaux des matières premières considérées comme stratégiques ou critiques, tel également le Net-Zero Industrial Act (NZIA) destiné à soutenir la production de technologies propres au sein de l’UE ou tel l’European Chips Act qui entend sécuriser l’approvisionnement en semi-conducteurs. Toutefois, tandis que les moyens accordés à l’industrie verte par les Etats-Unis (grâce à l’Inflation Reduction Act, qui subventionne la production installée sur le territoire) sont colossaux, évalués entre 400 et 1000 Mds, le NZIA affiche un montant de 92 milliards d’euros pour la période 2023-2030, avec un effort public de 16 à 18 Mds, le reste représentant des investissements privés espérés mais nullement garantis. Il est vrai que l’on ne sait plus trop quelle est aujourd’hui la priorité américaine, industries fossiles ou vertes…Concernant les microprocesseurs, l’European Chips Act annonce une dépense de 43 Mds qui en réalité ne recouvre que 11 Mds d’argent public, le reste étant censé provenir du secteur privé, tandis que le plan américain porte sur 39 Mds de subventions auxquelles s’ajoutent un crédit d’impôt et un plan de soutien à la recherche.

Quant à la Chine, elle a élaboré en 2015 un plan Made in China de centaines de Mds pour développer des secteurs industriels jugés stratégiques : de ce fait, le pays est aujourd’hui un pôle dominant, représentant près de 30 % de l’industrie mondiale, qui écrase les autres dans la production de batteries, l’industrie solaire, les produits pharmaceutiques…

Surtout, une étude de 2024 de l’Institut de l’Économie pour le Climat chiffre à 813 Mds par an les besoins de financement pour atteindre, en Europe, les objectifs de réduction des émissions de GES fixés pour 2030 (-55 % par rapport aux émissions de 1990), ce qui reviendrait à doubler l’effort actuel. Les besoins sont très supérieurs aux moyens qui y sont aujourd’hui consacrés.

Au-delà des sommes en jeu, certains économistes souhaiteraient que l’Europe adopte des règles claires de préférence communautaire, copiant le Buy American Act qui privilégient les producteurs nationaux dans la commande publique. Pour autant, quels que soient les choix industriels, le contexte actuel incite à une certaine prudence : la Chine est un débouché pour l’industrie européenne et il sera difficile d’élever des barrières contre ses produits, même si l’Union a récemment fait ce choix pour les voitures électriques.

Que conclure ? L’avenir est sombre. La France s’enfonce dans l’incertitude budgétaire et politique et manque de vision stratégique. L’Europe a des velléités de puissance mais peine à les traduire concrètement. L’argent manque, de même que les matières premières essentielles et les compétences. La population a peu conscience des urgences, dans un monde où les puissances concurrentes ont pris de l’avance. Il est sans doute déjà trop tard pour réagir.

Pergama, le 12 mai 2025